我市10余名年轻干部赴宜兴考察

江江智能助手

为您阅读潜江要闻

潜江新闻网讯(潜江市融媒体中心记者 谭 欣)事业发展,要在创新;创新之道,惟在得人。

如何抓住人才这个“第一资源”,加快形成新质生产力的“最大增量”?

日前,市委聚焦支点建设,针对实施科创引领战略,专门组织10余名经济部门的年轻干部远赴江苏宜兴考察学习。

历时两天,跨越700公里,深入7个点位,通过“沉浸式”体验、“互动式”交流、“取经式”求教,学员们的眼界在考察中得以开阔,理念在学习中得以升华,干劲在思考中得以凝聚。

精准对标启新程

“宜兴与潜江,面积人口相当、城市结构相似、主导产业相似,是潜江对标争先的不二选择。”考察团这次有备而来。

数据显示,宜兴2012年GDP总量突破千亿,2024年已达2455亿元,长年位居全国百强县前十位!

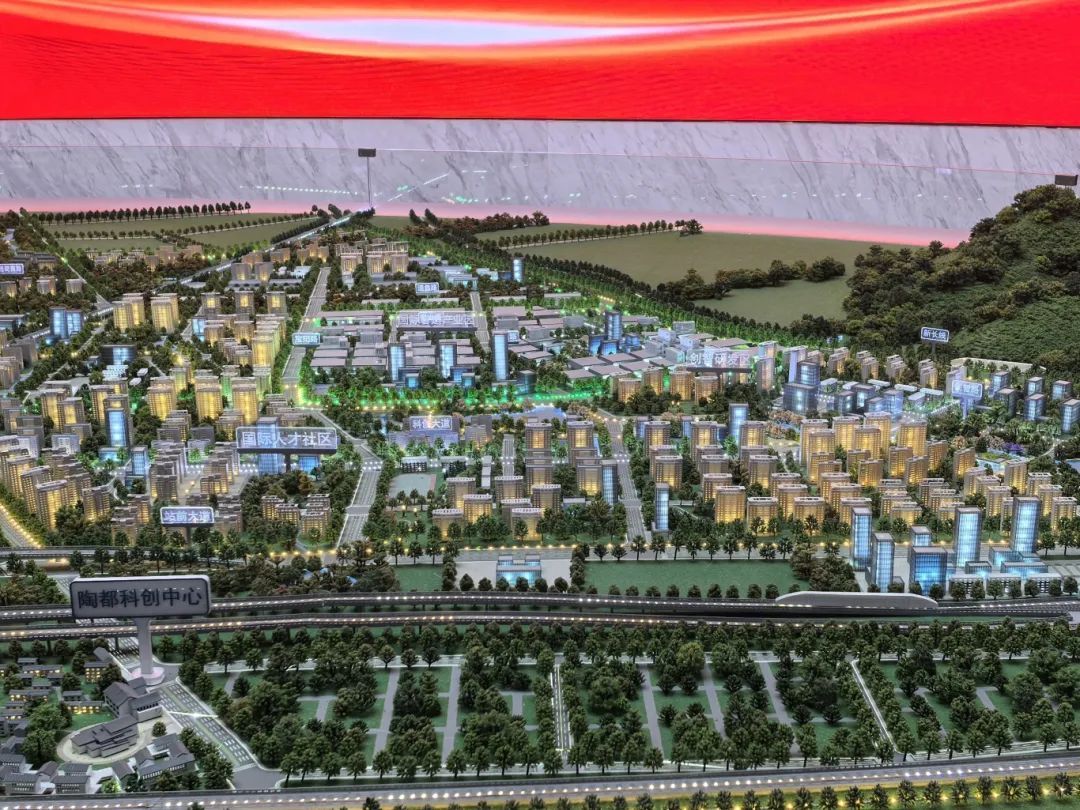

宜兴借助区位优势,强化外部衔接、内部承接、交通连接,积极融入江苏省创新布局,不断拉近区域时空距离,让创新要素自由汇聚、高效转化。此次宜兴之行的重头戏,就是考察学习如何通过创新实现“千亿突破、百强进位”,为全省加快建成中部地区崛起重要战略支点增光添彩。

“真的是打开了格局,他们在高点定位、前瞻规划、品牌打造、先行先试上的创新做法,确实值得好好学习。”市委组织部副部长杨智晶说。

向高竞攀,向新笃行。宜兴展现出的蓬勃生机、开放气度、独特魅力让考察团成员深受震撼,大家表示,正是宜兴的敢想敢干,才有了突破性发展。因为只有敢想才能敢干,敢干才能创新,创新才能突破,突破才能发展。

“我们一定要解放思想、更新观念,摸清楚我们有什么、需要什么、能够干什么!”大家表示,要破除“环境决定论”“资源瓶颈论”,用改革的办法破解难题,用开放的胸怀借梯登高。

“宜兴是中国陶都,潜江是小龙虾之乡,要想将小龙虾‘吃干榨尽’,遥遥领先,必须插上科技创新的翅膀。”市科技局党组成员李前感慨,此行不仅带来感官震撼,更引发了深层次的发展策略思考,必须深入实施科创引领战略,推动科技创新与产业创新深度融合。

面对宜兴这座“发展标杆”,考察团清醒审视自身坐标。“产业能级落差较大,宜兴规上工业企业达1600余家,2024年实现产值约5700亿元”“创新浓度差距明显,宜兴每万亿GDP承载专利数达潜江3.6倍”……

差距就是学习的方向,短板就是发展的空间。

一路走,一路看,目之所见,思之所及,学之所以。考察团成员表示,对标先进,必须进一步增强紧迫感、使命感,在抬升标杆、争创一流中勇挑重担。

解码“产才融合”链

产业因人才而兴、因创新而强。

在陶都科创中心江苏省健康谷物院士工作站,“企业主导、院士领衔、多团队协同”的创新模式令人印象深刻。考察团与工作站负责人敞开心扉,深入探讨将顶尖智力资源转化为本地产业动能的经验做法。

如何让人才在县市实现科研梦想,宜兴提供了鲜活样本,围绕特色产业建设人才集聚区,强化科创要素整合,让更多的高能级载体、高科技项目、高水平成果在宜兴落地转化。如今宜兴在生命科学、集成电路、新能源等新兴产业势头强劲,发展越来越均衡,各类人才尤其是青年人才越聚越多。

平台筑基,打造“强磁场”。

“栖·氿空间”人才公寓不仅解决青年人才“后顾之忧”,更通过组织人才企业对接会、技术成果转化活动及丰富的社群活动,一站式、全流程解决人才关注的关键事,为人才创新创业提供全生命周期的专业服务。市委组织部人才办主任王云深受启发:“宜兴把人才需求精准转化为制度设计,用政策红利释放人才红利。我们要提炼‘潜江方案’,构建更具吸附力的人才生态体系。”

用“最强大脑”赋能“最优平台”。宜兴突破传统人才引育路径让人眼前一亮,他们做大做实做优院士经济、在外贤达经济、校友经济、海归经济,充分挖掘这四类重点群体社会网络、地缘人缘、业缘学缘等资源优势,释放人才互引互荐“链式反应”。

市招商服务中心办公室主任朱嘉晨坦言:“我们回去之后,除了要继续做好‘以商招商’‘以情招商’‘以资招商’‘以节招商’之外,还要在‘以才招商’上下大功夫,实现‘引进一个人才,带来一个团队,做大一个产业’。”

以城市温度涵养人才厚度,让创新种子在水乡沃土生根发芽。考察团成员信心满满,期待着早日奏响人才与产业的交响乐曲,实现人才与城市的双向奔赴。

点燃“科创主引擎”

探寻产业跃升的“宜兴路径”,“科产城人”深度融合是其鲜明标签。

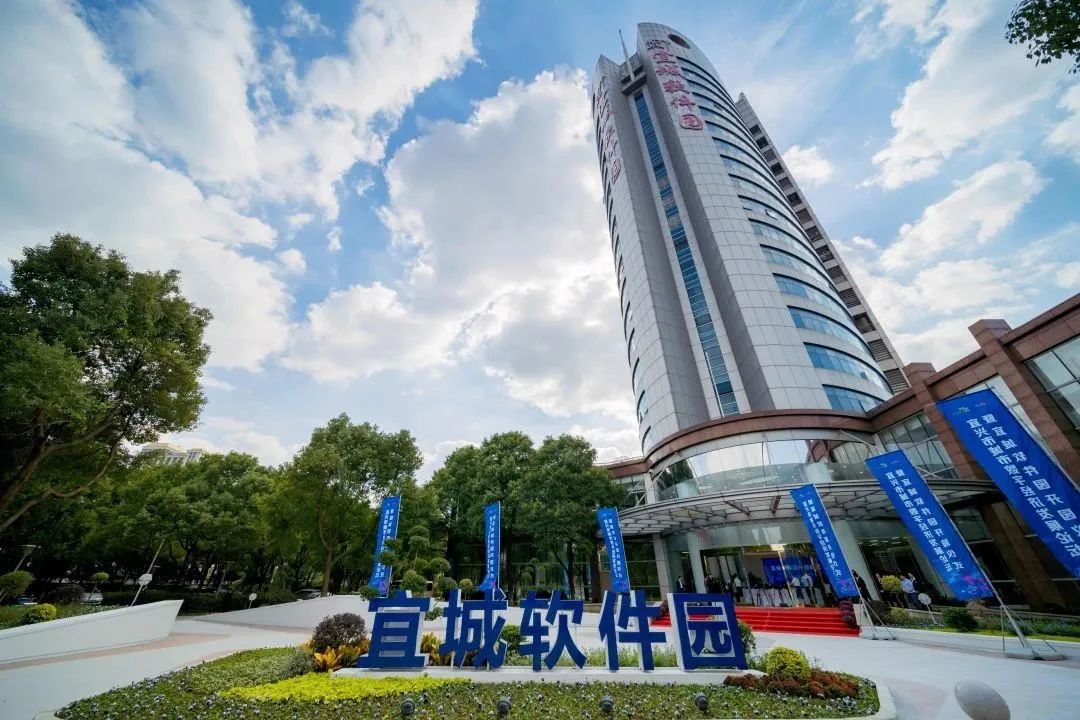

宜城软件园是城市“腾笼换鸟”的成功典范。通过淘汰落后产能,发展科创经济,这里已集聚40余家高科技企业及基金公司,累计获得知识产权300余项,构建了多元化、高能级的人才协作体系。

市高新区资产管理中心副主任宋可表示:“宜兴持续发展科创经济的经验做法值得学习借鉴,我们将围绕‘发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力’工作主线,持续发力构建产学研用协同创新体系,推动潜江高新区在科技人才、科技企业、科创平台等方面实现增长。”

宜兴中车时代半导体有限公司致力于功率半导体的研发与产业化,在宜兴投资的中低压功率器件产业化建设项目达产后,可满足每年300万台新能源汽车或300GW新能源发电装机的需求,该项目充分融合了宜兴的产业链资源,帮助国家解决了部分领域“芯片”卡脖子难题,让大家感受到宜兴在发展新质生产力中绽放的勃勃生机。

市经信局党组成员、副局长罗进认为:“宜兴中车的成功经验,核心在于龙头带动产业集群发展,我们要立足本地优势产业,聚焦1至2个重点领域,积极引育链主企业、龙头企业,发挥聚合带动效应,推动建链成群、集群突破,加快培育新质生产力,实现创新链、产业链、资金链精准对接。”

“科创飞地”拓展“新空间”。考察团特别关注了宜兴建设“科创飞地”的新模式,这种打破地域限制、汇聚高端资源的做法,为潜江探索在发达地区建立“创新前哨”提供了重要借鉴。

“有风景的地方就有新经济,将优质空间、滨水资源等向好的项目倾斜,聚力发展总部经济、楼宇经济、科创经济、数字经济。”推动科产城人深度融合的做法,让考察团成员眼睛一亮,对打造更具活力、更有韧性的现代都市经济新高地有了崭新的认识。

以强大的科创活力、产业功能吸引人,以优异的功能风貌、城市内涵留住人。在回程的路上,考察团成员你一言我一语,展开了热烈的讨论。

此次宜兴之行,从“课堂教学”延伸到“发达地区实践”,是潜江多维度培养干部、推动“跳出潜江看潜江”思维跃迁的生动缩影。

压力在传导,信心在凝聚,思路在清晰。考察团成员们纷纷表示,将把取回的“真经”迅速转化为推动工作的思路、破解难题的对策、狠抓落实的行动,以“时不我待、只争朝夕”的紧迫感,聚焦“产业与人才深度融合机制”“技术转化与产学研协同”“重点产业集群培育”“推动发展新质生产力”等核心领域,奋力书写潜江高质量发展的崭新篇章,向着“千亿突破、百强进位”的目标全速迈进。

扫一扫在手机上查看当前页面