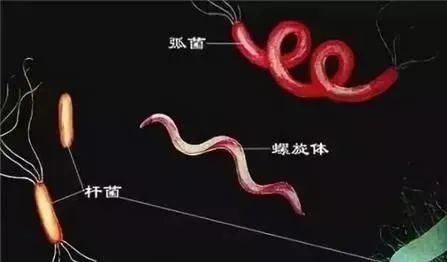

【法定传染病科普】第三十四期:钩端螺旋体病

什么是钩端螺旋体病

流行病学

钩端螺旋体病几乎遍及世界各大洲,尤以热带和亚热带为著。发病季节主要集中在夏秋(6~10月)水稻收割期间,常以8~9月为高峰,青壮年农民发病率较高。在气温较高的地区,终年可见其散发病例。

01

传染源

主要为野鼠和猪。黑线姬鼠为稻田型钩体病的最重要传染源,而猪主要携带波摩那群,为洪水型钩体并流行的主要传染源。

02

传播途径

☀经水传播

是最主要的传播方式,在疫区接触被污染的水和土壤而感染,皮肤破损者更易感染。因此是洪涝、地震等自然灾害发生时的重点检测传染病之一。

☀直接接触传播

在饲养或屠宰家畜过程中,可因接触病畜或带菌牲畜的排泄物、血液和脏器等而受感染。亦有个别经鼠、犬咬伤,护理患者、实验室工作人员感染的报道。

☀经食物传播

吃了被鼠尿污染的食物和水,经口腔和食管黏膜而感染。

临床症状

钩体病潜伏期2~20天,一般7~12天。发病分为以下三期:

(一)早期(钩体血症期)多在起病后3天内:

①发热:起病急骤,畏寒发热,体温可达39°C~40°C,多呈稽留热持续1周左右。

②头痛和全身肌肉酸痛,尤以腓肠肌或颈肌、腰背肌、大腿肌及胸腹肌等部位常见。

③全身乏力,特别是腿软较明显,有时行走困难,不能下床活动。

④眼结膜充血,有两个特点,一是无分泌物,疼痛或畏光感;二是充血持续,在退热后仍持续存在。

⑤全身浅表淋巴结肿大:以腹股沟淋巴结肿大最为常见,其次为腋窝淋巴结。

以上症状可概括为“三症状三体征”,既寒热、酸痛、全身乏力,眼红、腿痛、淋日结肿大。

(三)后期(恢复期)多数患者在起病10日后,症状逐渐消失而痊愈,不留后遗症。少数患者在症状消失后可出现后发症。

①后发热:体温正常3~4日后再度出现38"C左右的发热,经1~3日自退,无需处理,此型与迟发变态反应有关。

②反应性脑膜炎:少数患者在后发热同时或稍后出现脑膜炎表现,脑脊液钩体检查阴性,预后良好。

③眼后发症:热退1周~1个月,患者出现脉络膜炎、葡萄膜炎、虹膜睫状体炎等,大多数预后好,但反复发作可致失明。

④闭塞性脑动脉炎:多发生于病后2~5个月出现偏瘫、失语、反复短暂肢体瘫痪等,多数患者治疗1~2个月后可康复。

预防措施

1、管理传染源:疫区内应灭鼠,管理好猪、犬、羊、牛等家畜,加强动物宿主的检疫工作。发现病人及时隔离,并对排泄物如尿、痰等进行消毒。

3、保护易感人群:

相关链接: