《人口老龄化国情教育百姓课堂》第四讲:“十四五”时期我国人口老龄化的基本特点(下)

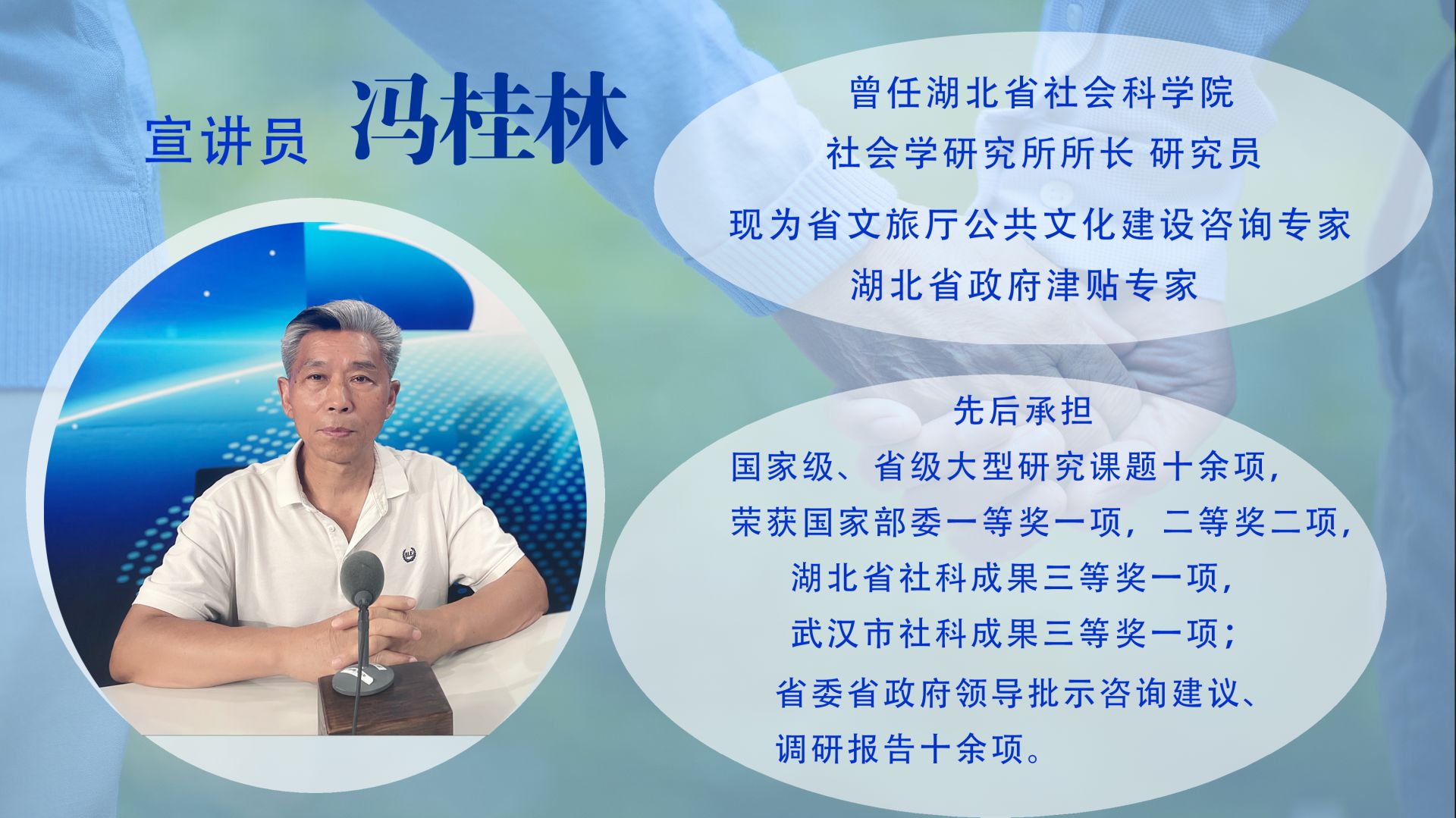

上一讲中,我们了解到,"十四五“”时期,我国人口老龄化呈现出发展规模超大型、发展速度加速型、发展形式迭加型三个特点。老龄化进程加速,且高龄、空巢、失能和半失能老年人增多,这些都是每一个人都必须面对的。这一讲我们继续请冯教授介绍“十四五”时期我国人口老龄化的基本特点。

特点之四:发展区域呈现出非均衡型

在我国,这种非均衡型,一方面表现在东中西部区域分布上,东部地区的老龄化时间明显早于、数量也多于西部地区;另一方面,农村地区的老龄化明显严重于城市地区,这一现象预计将持续到2040年。

特点之五:发展主体呈现为素质提升型

这是“十四五”时期老龄化人群所具有的有一个显著特征。由于养老过程和老年生命质量并非完全属于被动型,而是伴随老年群体个体素质的提升,其应对养老问题的能力也在不断加强。因此,充分发挥老年群体的积极性和主动性,对于弥补社会养老能力的不足,提高老年人晚年生命生活质量具有重要意义。一般来说,人的知识素养、技术能力、活泼性格、亲和力等综合素养越好的群体,其相关能力也会越强。据统计,上个世纪60、70年代以前的老年群体其学历以小学为主,90年代则以初中高中毕业为主,现在基本以大专及以上学历为主。老龄主体素质发生了显著变化,提升了老龄群体自我应对老龄化问题的能力。

特点之六:发展模式呈现为实力互补型

在老龄事业的发展结构中,个体、政府和社会合力共担始终是我们的选择模式。特别是从“十三五”中后期,到整个“十四五”时期,城市退休老龄个体中绝大部分人在住房和养老金积蓄上形成了较好或一定性基础实力,可以极大缓解国家力量的不足。期间政府养老机构、社会养老力量也有明显发展。虽然服务质量和管理能力尚存诸多问题,但确实承担起了社会养老急需。可以预计,这种互补型养老模式将在“十四·五”期间得到更加合理而有效的发展。

“十四五”是国家发展的重要历史机遇期。随着国际环境的逆转,我们正面临百年未有之大变局。老龄化事业发展形势较之良好预期也要严峻的多。对此,我们既要满怀信心,做到“四个自信”,坚持“两个维护”和“两个确立”,认真贯彻党中央战略部署,又要充分发挥个体创造力和主观能动性,走好中国特色社会主义道路。发挥基础优势,创造有力条件,开辟出一条符合中国国情,满足老年群体晚年需要的新时代老龄事业发展的宽广大道!

《人口老龄化国情教育百姓课堂》由湖北省卫生健康委、湖北之声、湖北省老年学学会联合出品。

扫一扫在手机上查看当前页面