【文章导读】脱贫后乡村振兴的“功能-空间”协同路径——基于资源资本化的视角

【文章导读】脱贫后乡村振兴的“功能-空间”协同路径——基于资源资本化的视角

,功能和空间在相互调适中的协同演进是乡村发展的内在动力,也是全面推进乡村振兴的新时期要求。脱贫后,乡村“功能-空间”的组织形式发生了显著的变化,一方面奠定了振兴的基础,但也隐含功能升级困难、空间品质难以维系等问题。基于古典经济学与发展经济学视角,运用资源资本化理论阐释乡村“贫困-脱贫-振兴”的本质与脱贫乡村“功能-空间”的组织逻辑及变化特征,剖析脱贫乡村面向振兴的“功能-空间”协同困境,最终从实践目标、实践基础与实践主体3个维度提出脱贫后乡村振兴的“功能-空间”协同组织路径,为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供借鉴,也力图为中国特色反贫困理论体系提供空间治理视角的补充。

1

资源资本化视角下乡村“贫困-脱贫-振兴”的再认识

1.1 资源资本化视角下乡村贫困的本质

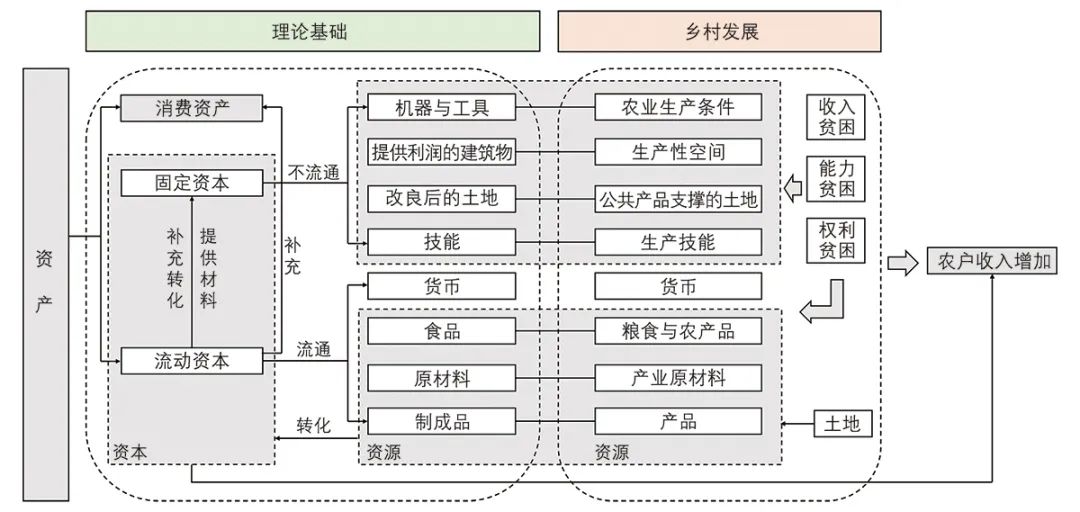

亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》中指出“资产”包括消费资产、固定资本与流动资本3个部分,其中只有固定资本与流动资本能够创造利润与收入,从而决定贫富程度,并且没有流动资本,固定资本也无法产生任何收入。因此,乡村贫困的本质,即是乡村发展中的固定资本与流动资本匮乏导致资源资本化的自我动力不足,进而使得总资产规模始终处于较低的水平(图1)。 具体表现为两种情况:(1)固定资本与流动资本的总收益规模较低;(2)具有一定规模的固定资本,但无流动资本补充固定资本,从而导致总收益规模较低。

资料来源:笔者自制。

1.2 “贫困-脱贫-振兴”过程中

乡村空间的资源资本化

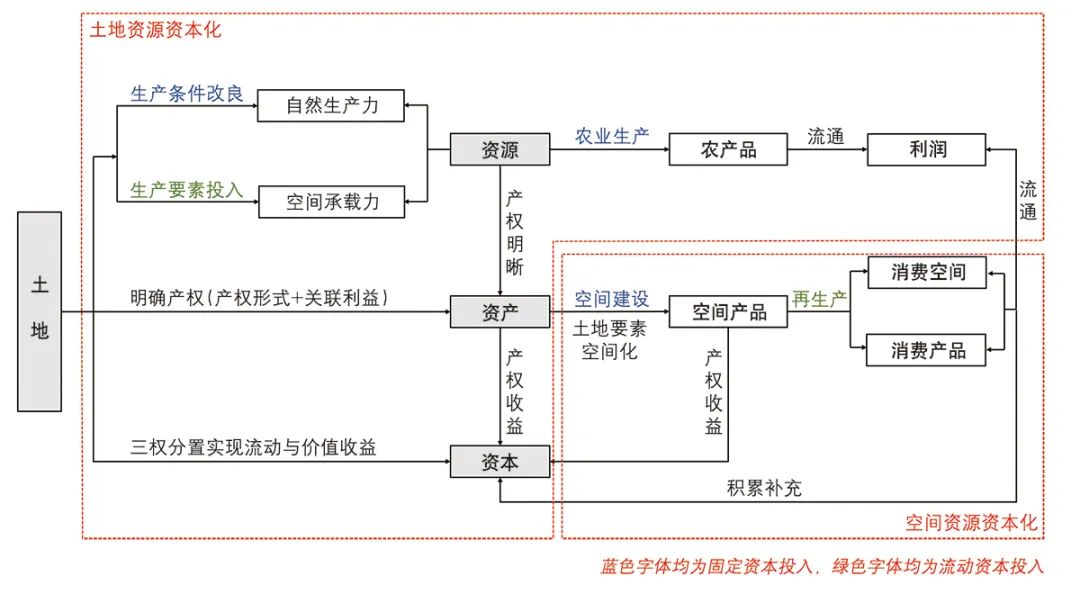

斯密在《国富论》中指出,适宜耕作的土地不仅是固定资本,同时在资源资本化的过程中也能够为流动资本提供补充,具有“资源-资产-资本”的三重属性。从具体过程来看,土地首先是具有自然生产力和空间承载力的生产“资源”,能够通过生产农产品创造利润;同时,通过确权完成向“资产”的转换,并在分权、定价与利益分配等制度的支持下实现物质与价值的分离,成为具有价值流动性的“资本”,从而产生收益,完成土地资源的资本化。另一方面,由于土地的空间属性,可以通过产权主体的建设产出建筑物、构筑物等空间产品,一部分可以通过自用、出租等方式直接获取产权收益,另一部分可以通过空间再生产成为消费空间,如民宿、采摘园、农家乐等,也可以直接产出消费产品,如特色手工产品、文化遗址、民俗表演等,从而产生收益,完成空间资源的资本化,作为流动资本的补充(图2)。

资料来源:笔者自制。

我国贫困乡村的土地资源资本化与空间资源资本化都受到了极大的限制。因此,脱贫的实质即是在外部力量的主导下,持续投入流动资本与固定资本,一方面从内部消减农户对于固定资本与流动资本的投入负担,同时代替农户承担资源资本化的外部风险,促进农户轻资本、低风险介入生产,完成贫困乡村和小农经济无法自我完成的原始资本积累与产业升级,帮助乡村完成乡村空间的资源资本化过程。如果空间资源资本化的过程停止,土地资源资本化不仅存在动力不足的问题,同时还会出现土地过度资本化,引发土地“非农化”“非粮化”等现实问题。因此,从资源资本化的视角来看,乡村振兴的本质是要持续推进土地资源资本化与空间资源资本化,特别是空间资源资本化,促进流动资本的不断产生,通过乡村空间资源的价值提升增加流动资本和固定资本的总规模。

2

资源资本化驱动下脱贫乡村“功能-空间”的组织变化

2.1 资源资本化驱动脱贫乡村

“功能-空间”组织转型的逻辑

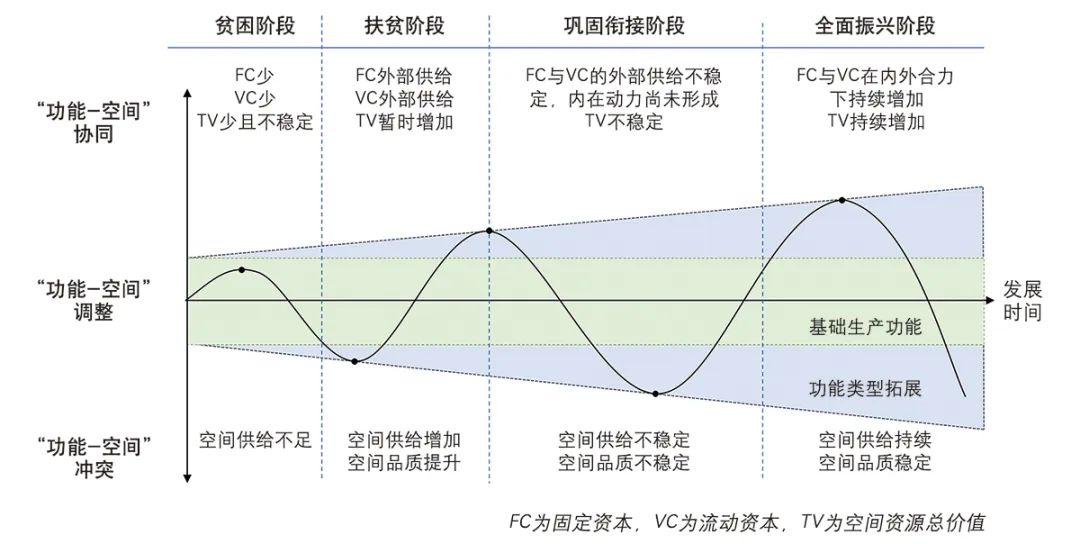

乡村空间是功能的载体,功能决定空间的形式。空间供给与功能需求在互馈调适的过程中存在协同、调整和冲突3种组织形式。在内外驱动力的共同作用下,乡村的地域功能类型不断拓展,空间供给形式持续更新,乡村“功能-空间”关系遵循“调整-冲突-协同-再调整-再冲突-再协同”的路径循环往复(图3)。“功能-空间”的协同并不必然代表乡村空间资源价值增加,“功能-空间”进入调整期也往往意味着新要素资源的介入或抽离,从而引发功能的重构。因此,乡村振兴的根本目标是要推进“功能-空间”的高水平协同,在动态演进中促进资源资本化的持续进行与空间资源价值的螺旋上升,实现乡村的产业、生态、文化、治理、生活的全面发展。

资料来源:笔者自制。

2.2 脱贫乡村“功能-空间”的组织变化

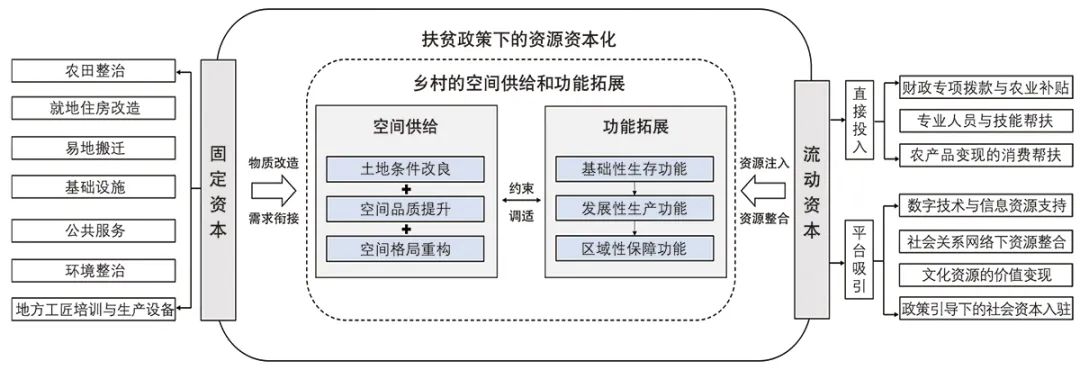

从资源资本化的视角来看,扶贫阶段政府的资本投入大体分为两个部分,一是固定资本投入下的空间供给,另一部分是固定资本与流动资本共同支持的功能拓展。从贫困到脱贫,乡村“功能-空间”原生的封闭性、低水平、内平衡的自组织协同形式被外部主导的资源资本化打破,“新”空间与“新”功能产生,“功能-空间”进入组织调整期。“功能-空间”的调整虽然意味着乡村功能的拓展和空间的重构,但也同时代表“功能-空间”的冲突会随之而来。如若没有及时引导,会在实践中出现各种低质低效的问题,阻滞乡村的全面振兴。

资料来源:笔者自制。

3

资源资本化视角下脱贫乡村“功能-空间”的协同困境

3.1 空间供给成果难以持续维系

引发功能性危机

直接性的资金投入与帮扶性的社会投入在脱贫攻坚期的强推与突击下,具有任务性、短时性与局部性的特征,在五年过渡期结束后不可持续。而贫困治理时期的固定资本投入,如基础设施、生产设施等公共产品供给、异地搬迁等本质为空间重构的工程在脱贫后会长期存在,并在一定程度上改变了乡村原本的空间生产秩序与实践逻辑,成为乡村振兴阶段土地资源资本化与空间资源资本化重要的空间基础。因此,流动资本的缺乏使得脱贫后乡村的空间供给成果难以长久运维。

3.2 外部资本供给退场后的

功能衰退与空间浪费

扶贫政策中的农田整理、环境整治是典型的固定资本投入,在土地资源资本化的过程中提升了农业生产效率,巩固了乡村的基础性功能,也强化了乡村在区域中的粮食安全和生态维育的重要保障价值。而社会资本的入驻则开启了空间资源资本化的过程,拓展出基于乡村地方性资源的发展性生产功能,如休闲旅游、农产品深加工、文化体验、电商物流等,将文化、景观、农产品等地方性资源变现,在提升乡村资源总体价值的同时也释放了其在区域分工中的功能价值。而当权威性投入的固定资本与流动资本无法持续配置后,首先引发的是功能衰退,相伴而来的即是生产空间的退化和衰落。

3.3 “功能-空间”冲突下的

乡村空间资源贬值风险

在外力主导下的资源资本化驱动下,拓展后的功能与重构的空间从类型、要素、结构等方面都发生了独立性变化,其内在的协同关系发生了暂时性的失衡,诸多不适应、不匹配的冲突现象开始显现。一方面,一旦固定资产与流动资产的外部投入中断后,“新”功能与“新”空间的独立式提升与优化将难以为继;另一方面,二者之间也存在由于不适应、不匹配而导致的不可持续问题,表现为“新”功能要素无法契合式补给“新”空间、“新”空间要素难以支撑“新”功能拓展。上述情况不仅会对乡村空间资源价值化的可持续性造成不确定性影响,也存在重资产投入后的利用低效、维护困难与闲置浪费,从而全面降低消费资产、流动资本、固定资本的总量,隐含乡村空间资源贬值的风险。

4

脱贫后乡村振兴的“功能-空间”协同组织路径

综上分析,脱贫后乡村振兴一方面要考虑如何“整固”脱贫后的乡村功能拓展成果与“优化”脱贫后乡村的空间格局,另一方面则要引导“新”功能与“新”空间之间形成高水平协同的互馈组织秩序,以应对帮扶外力退场后的自我发展乏力,通过功能整固与空间优化的协同性关系促进自我资源资本化,并产生现金流作为农户与乡村的流动资本与固定资本积累,形成乡村振兴时期的自主性空间治理机制。从实施目标来看,应当整固式推进乡村“功能-空间”高水平协同;从实践基础来看,应当构建全域空间资源资本化治理体系,特别是完善空间资源全域视角下的定价机制(图5);从实施主体来看,则应引导任务型行政外部嵌入转向需求型自主协同, 将资源资本化与调动乡村社会内在的活力挂钩,切实、精准的衔接自上而下的空间资源配置与农民自下而上的功能需求偏好,同时壮大集体经济组织和地方性自治力量。

扫一扫在手机上查看当前页面