【文章导读】儿童友好城市的色彩环境规划设计研究

【文章导读】儿童友好城市的色彩环境规划设计研究

我国在“十四五”规划纲要中首次提出建设儿童友好城市的要求,目前全国已有116座城市(区)开展了积极行动。日益广泛的儿童友好空间建设实践不仅有助于儿童的健康成长,也为提升城市环境品质、促进城市高质量发展提供了重要支撑。值得注意的是,部分实践中存在对儿童友好色彩环境的浅层理解,在规划设计中表现为过度依赖鲜艳、缤纷的环境色彩迎合儿童主题,不仅制约着儿童友好空间的建设质量,也可能给城市整体风貌特色带来消极影响。因此,构建满足儿童群体的色彩感知机理和情境化需求的认识基础,深入思考儿童友好色彩环境的规划设计方法已成为当务之急。

1

儿童群体的色彩环境感知机理

1.1 色彩视觉

色彩视觉是根据色调来区分物体表面反射光的波长的能力。婴儿在2~3个月大时就会出现三色视觉功能,4~5个月大时逐步发展出“颜色恒常性”等感知机制,使其能够利用颜色线索感知周围的物体和场景。随着年龄的增长,儿童对色彩的辨别和感知能力逐步成熟。婴幼儿期的色彩视觉感知对色彩饱和度的依赖性较高,而这种依赖会在其成长过程中逐渐减弱。

研究发现,儿童对蓝黄色的辨色能力比红绿色的辨色能力发展得更慢,约到10 岁左右,这两种辨色能力才以相似的速度发展。同时,儿童色彩视觉的发育不仅是一个生物过程,也深受环境的影响。

1.2 色彩心理

1.2.1 色彩联想

从婴儿期开始,特定的颜色就会发展出与意义和情感“习得性”的配对联想。随着儿童的成长,这些联想或图式逐渐固化增强,并在无意识的情况下引发自动的情绪反应和行为。学龄期是儿童色彩联想的重要发展阶段,在此期间,儿童会接触多种具有意义的颜色,并形成特定的情感联想。譬如,儿童往往将红色与“禁止”,蓝色与“水”紧密联系在一起,体现了色彩对儿童认知的早期塑造作用,同时也体现了色彩的功能性和目的性。

1.2.2 色彩情绪

色彩对儿童情绪具有影响。美国的一项研究发现棕色与幼儿的悲伤情绪相关,而黄色与快乐情绪相关。同类研究进一步表明,儿童对明亮的颜色,如黄色、粉色等表现出积极的情绪反应,对深色如棕色、黑色、灰色则表现出消极的情绪反应。其中,深色与儿童消极情绪之间的关系在不同国家和地区的研究中得到了验证,呈现出较高的一致性。这意味着,色彩对儿童的情绪影响具有跨文化的普遍性,且这种影响自幼儿期即已开始显现。

1.2.3 色彩偏好

儿童对彩色的偏爱通常在出生3个月之后开始显现,同时自出生起就对黑白灰等表现出排斥。分析儿童的色彩偏好,需要同时关注年龄、性别和文化差异等因素,从年龄差异来看,低龄儿童更偏爱暖色调和高饱和度的色彩,随着年龄的增长,他们对冷色调和低饱和度色彩的偏好逐渐增加。从性别差异来看,女孩比男孩更偏爱红色、粉色和紫色等色彩。然而,也有研究指出,儿童的色彩偏好在性别上并无显著差异,特别是在婴幼儿阶段,但总体上,更多的证据支持儿童的色彩偏好存在性别差异。从文化差异来看,教育背景、地方文化显著影响儿童的色彩偏好。

1.3 色彩环境行为

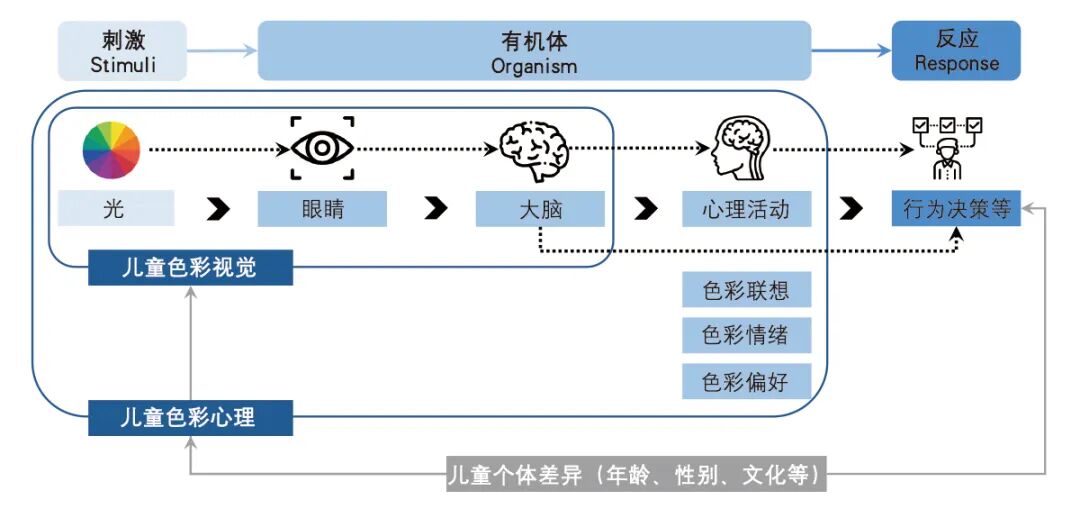

根据生物刺激反应理论(Stimulus-Organism-Response Theory,简称SOR),色彩信息首先通过视觉系统进入视觉感知阶段,色彩的色相、明度、饱和度等基本属性被识别。随后,这些信息经过大脑的进一步加工,转化为内在心理感知,进而影响行为和决策(图1)。依照“色彩—情境”理论(Color-in-Context Theory),色彩对儿童情绪、行为等的影响与具体情境密切相关,比如红色在交通出行情境中象征着危险和警示,但在浪漫情境中则可能传达爱与激情。不论是幼龄儿童还是青少年,都倾向于选择与自己喜爱的色彩相关的物体或场所,适宜的环境色彩有助于他们进行更多健康行为。

2

儿童友好城市色彩环境规划设计理论框架

2.1 儿童友好城市

色彩环境的内涵

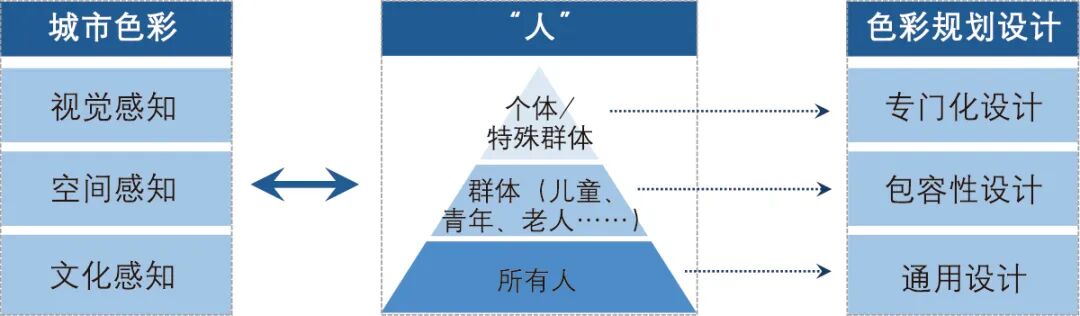

城市色彩是自然及人工环境色彩的视觉感知综合。在这一普遍的色彩环境中,儿童作为一个独特且重要的群体,其需求与色彩感知机理应被充分关注,且应融入城市整体色彩体系之中。儿童友好城市色彩环境的规划设计应秉持通用设计理念,兼顾包容性和专门化设计(图2),最大限度地满足儿童的多样化需求。从而真正实现“一个适合儿童成长的城市也是适合所有人的城市”的理念。

2.2 儿童友好城市

色彩环境规划设计理论框架

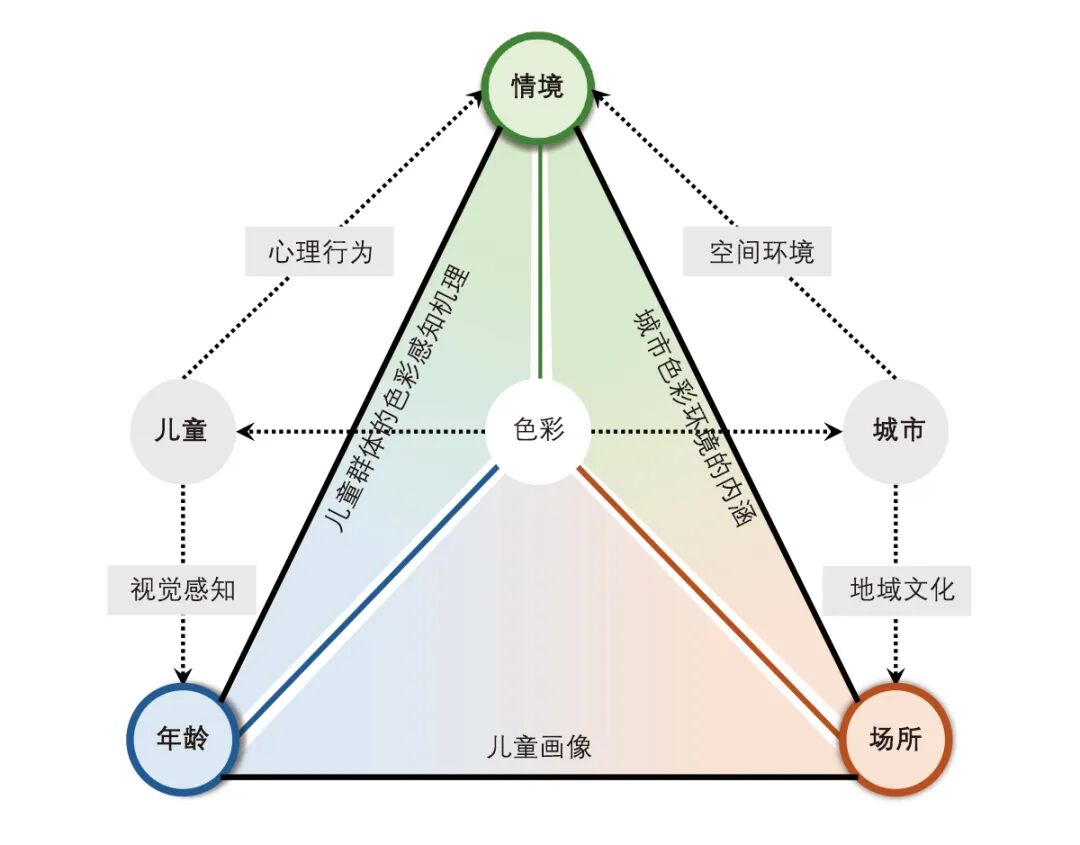

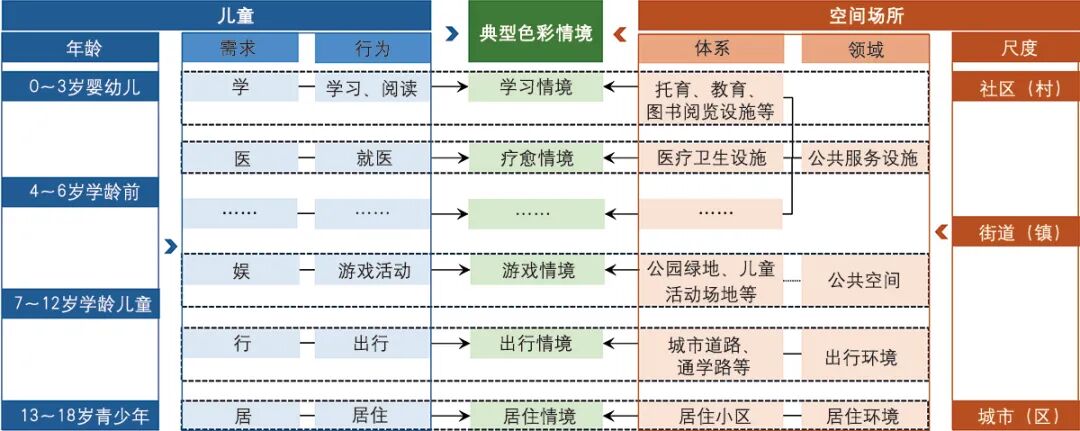

本文提出了“年龄—情境—场所”三维规划设计理论框架(图3)。首先,根据儿童在色彩视觉的感知差异引入年龄维度,以应对儿童在不同成长阶段的视觉特征和感知需求。其次,关注色彩与儿童环境行为和心理的关系,引入“情境”维度,强调色彩环境设计适应特定情境中的儿童心理和行为。第三,城市色彩的地域文化特性强调场所的理念,引入空间维度,将儿童友好理念转化为规划干预。在该三维框架中,“年龄—情境”维度揭示了儿童群体的色彩感知机理;“情境—场所”指向了儿童友好城市色彩环境的内涵,同时对应儿童友好城市建设中的空间要素;“场所—年龄”则突出了具体空间适用性。

2.3 儿童友好城市

色彩环境规划设计原则

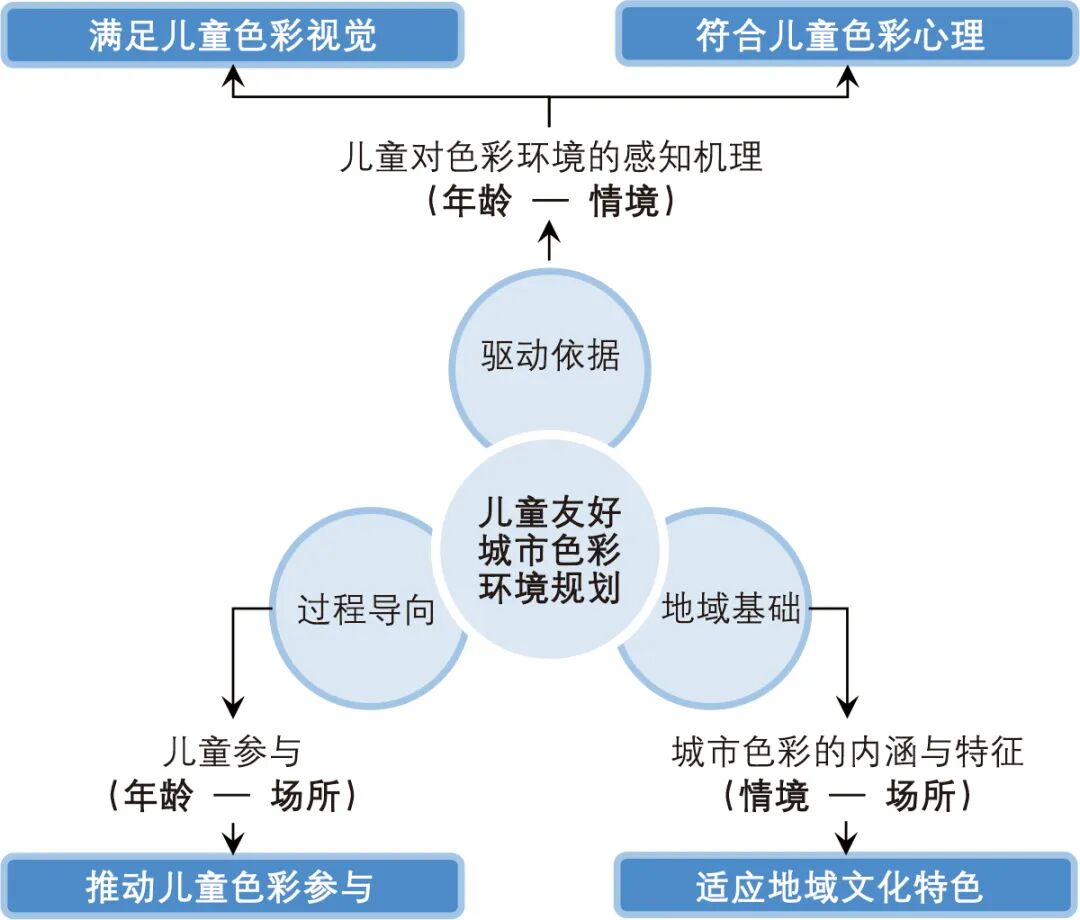

联合国儿童基金会(UNICEF)在《儿童友好型城市规划手册》中提出,儿童友好空间的设计应以地域为基础,以过程为导向,以依据为驱动。结合“年龄—情境—场所”三维规划设计框架,本文提出四项儿童友好城市色彩环境规划设计的原则,包括:(1)满足儿童色彩视觉;(2)符合儿童色彩心理;(3)适应地域文化特色;(4)推动儿童色彩参与(图4)。

3

儿童友好城市色彩环境规划设计

3.1 儿童友好城市

色彩环境规划设计方法

首先,年龄维度应根据不同年龄段儿童的视觉发展特性,特别是在色彩亮度和饱和度方面做出适应性设计。以低幼龄儿童为主要服务对象的场所,可适当提高环境色彩的明度和饱和度,以增强其对环境的探索性和互动性。随着儿童的视觉感知能力的成熟,以学龄儿童为主要服务对象的环境宜采用更为柔和、沉稳的色调。同时,为了协调不同年龄群体的需求,可通过自然的过渡方式以及分区设计,使不同年龄群体都能在同一环境中找到适宜的色彩体验。

其次,结合儿童友好城市空间要素与“全生活场景”理念,构建面向儿童行为需求的典型色彩情境,包括居住、出行、疗愈、学习和游戏五种情境(图5)。在学习情境中,色彩需要助力儿童的专注力、认知发展和情绪稳定。在疗愈情境中,色彩应营造平静和舒适的氛围,缓解儿童在治疗中的紧张与恐惧感。在游戏情境中,色彩需要激发儿童的活力与探索欲,唤起儿童的积极情绪并促进儿童的社交行为。在出行情境中,色彩需兼具美观性和功能性,特别是在警示和安全引导中发挥关键作用。在居住情境中,色彩应提升环境的舒适性与愉悦感,帮助儿童减缓压力和焦虑。

此外,在儿童友好城市色彩规划设计中应有意识地融入具有地方特色的色彩元素,通过色彩文化内涵的渗透与传递,增强儿童对地方身份的认同感。

3.2 儿童友好城市

色彩环境规划设计路径

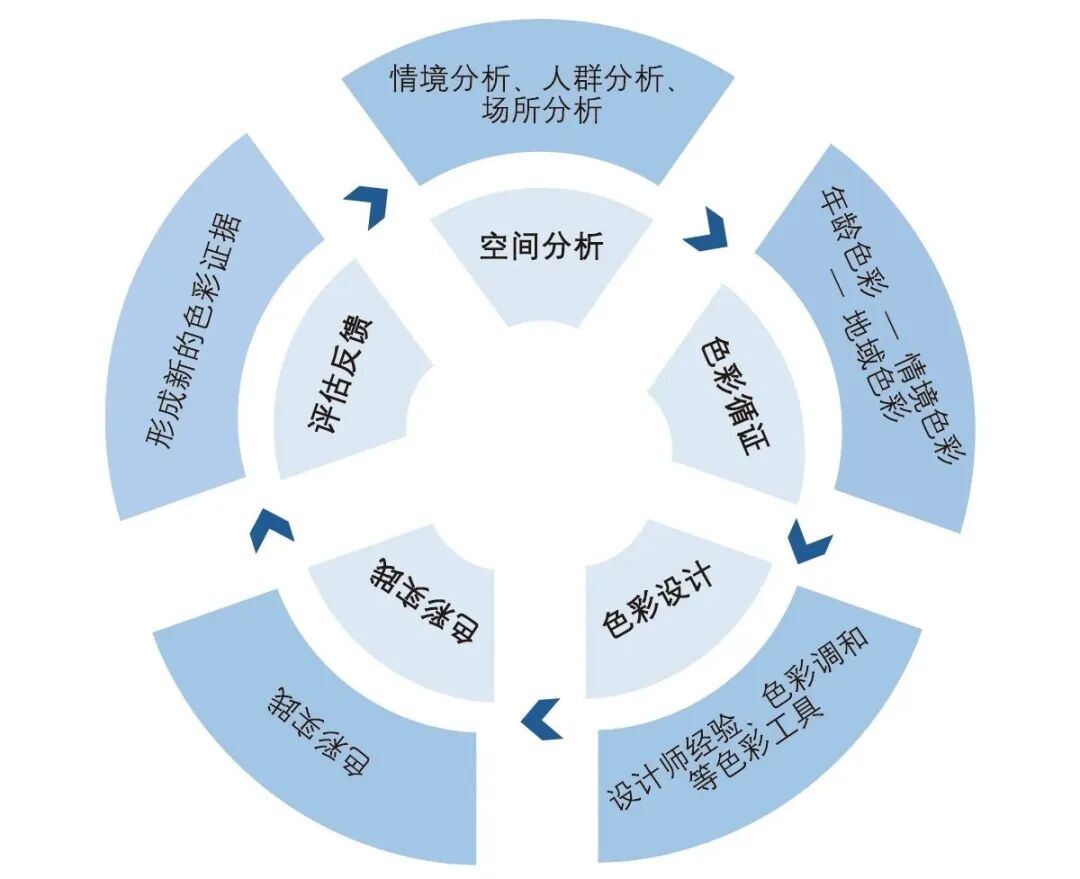

通过系统的色彩调查,综合考虑儿童的需求、特征和地域文化的特点,构建空间色彩集合。引入视觉感知量表、情绪反应量表,结合生理表征研究工具,为开展在地化色彩环境设计提供科学证据。在循证研究基础上,进一步运用色彩对比、色彩调和、色彩形象坐标等色彩搭配理论,并结合实践经验,制定科学的色彩设计方案。为了持续推进儿童友好色彩环境的品质,实践中还应建立评估和反馈机制来检验设计的有效性,检验儿童群体的满意度和城市整体色彩环境的发展,形成实践闭环(图6)。

4

结语

基于儿童群体对色彩环境的感知机理,结合儿童友好城市规划建设的实践需求,本文构建了“年龄—情境—场所”三维理论框架,提出了满足视觉需求、符合心理特征、适应地域文化、推动儿童参与的儿童友好色彩环境规划原则。在此基础上,结合学习、疗愈、游戏、出行和居住等典型情境,进一步探讨营造儿童活动场所色彩环境的设计方法与规划干预路径。研究不仅为儿童友好城市的色彩环境规划设计提供了理论框架,还为未来的实证研究提供了切实可行的操作策略。后续可进一步深入探索不同情境下的儿童活动场所色彩环境实证研究,推动全流程的儿童参与,从而促进儿童友好城市建设向更加科学和可持续的方向发展。

扫一扫在手机上查看当前页面